Kamis, Oktober 01, 2009

on my wedding day

hari ini,

betapa besar harapanku untuk melihatmu ada di sini.

memelukku, menggenggam erat tanganku, menghantarkanku dengan segenap petuahmu, pada lelaki yang kupilih untuk menemaniku seumur hidupku.

dalam pikiran bodohku, dalam permainan imajinasiku, aku sungguh berharap bisa memutar ulang waktu.

hari ini,

bagaimana bisa aku tertawa tanpa kehadiranmu?

bapak, aku rindu...

doa tanpa judul

Tuhanku,

bolehkah aku menangisinya sekali ini saja?

agar lega rasa

agar terangkat beban di dada

agar pergi duka

dua bulan berlalu,

dan aku masih merasa terjebak dalam mimpi buruk tanpa akhir

miss u a lot daddy, banyak cinta dan doa dari dalam lubuk hati

(ingkar) janji

bertanya-tanya,

apa makna janji bagimu?

sekedar rangkaian bunga penghias ruang yang kau hempas saat telah hilang daya pikat?

atau ludah yang kau muntahkan begitu saja karena kau anggap tak ada artinya?

tak tahukah kau,

saat janji kau lalaikan,

kau rusak kepercayaan,

kau bunuh harapan,

bahkan akan ada hati yang kau patahkan...

apa makna janji bagimu?

sekedar rangkaian bunga penghias ruang yang kau hempas saat telah hilang daya pikat?

atau ludah yang kau muntahkan begitu saja karena kau anggap tak ada artinya?

tak tahukah kau,

saat janji kau lalaikan,

kau rusak kepercayaan,

kau bunuh harapan,

bahkan akan ada hati yang kau patahkan...

Rabu, Februari 25, 2009

tahun ketiga

It’s funny how from simple thing

The best thing begins

Hari ini, 3 tahun yang lalu, untuk pertama kalinya kita saling mengenal. Bukan pertemuan pertama karena setahun sebelumnya, walau aku tak menyadarinya, kita pernah bertemu tanpa sengaja, tanpa kata. Sejujurnya, pertemuan selanjutnya juga tak berasa istimewa. Kau datang, menyapa, bercanda, mengumbar kata dan janji. Aku, dengan kejenuhan dan kelelahan dengan semua drama yang telah berlalu, tidak (berani) menanggapi atau menumbuhkan harapan di atasnya. Dan kau, hanya luka yang tersisa dalam hati yang dikhianati. Kita berdua memulainya dengan penuh keraguan, ketakutan, ketidakpastian. Betapa torehan yang membekas di hati kita hampir saja menciptakan dua manusia yang bodoh dan apatis. Kau dan aku.

Butuh seminggu untukmu memberanikan diri melangkah maju. Dan sejak saat aku melihatmu melangkah masuk melewati pintu hari itu dengan senyuman mengembang di wajahmu, aku mulai berharap. Tanpa sensasi ‘kupu-kupu menari-nari di dalam perutku’, hanya rasa hangat…teramat hangat…seakan matahari bersinar khusus untukku. Hari demi hari berlalu, semakin kita saling mengenal, menyelami, memahami dan menerima satu sama lain maka semakin menguatlah keyakinan dan kepercayaan di antara kita. We’re bound to each other. Seakan tak terpisahkan, sampai-sampai seperti ‘stiker’, ‘gambar tempel. Mungkin karena semangat yang meluap-luap :D Aku tahu, saat itu kita pasti kelihatan konyol dan kekanak-kanakan sekali tapi aku tak terlalu memusingkannya. It’s my life, anyway. Seiring waktu, toh kita pun banyak belajar, tidak hanya tentang diri kita dan hidup kita masing-masing tapi juga tentang satu sama lain. Tumbuh, berkembang, bersama. Kau dan aku.

3 tahun berlalu, banyak konflik, ketidaksepahaman, perdebatan, diselingi hembusan keraguan dan kejenuhan tapi di

across the universe: indonesia (2)

“Aslinya mana?”

Pertanyaan biasa tapi butuh bertahun-tahun bagiku untuk menemukan jawaban yang tepat. Menurut hukum ius soli ataupun ius sanguinis, sebenarnya jawabannya singkat saja. Suku bangsa: Jawa, secara mutlak dan meyakinkan tanpa keraguan sedikit pun. Aku lahir di Yogyakarta dari seorang bapak yang berasal Jawa Timur dan ibu yang berasal dari

Bapak dan ibu merupakan perantau di

Kemudian bapak pindah tugas ke

Di Jakarta, aku cukup beruntung bisa dapat sekolah yang dekat dari rumah, sekitar 5-10 menit berjalan kaki. Beruntung sekali tidak perlu mengalami masa-masa mengejar bis atau terjebak kemacetan (tapi tetap kebanjiran). Sayangnya, kekecewaan karena dipaksa pindah masih sedikit membekas. Aku tidak terlalu menikmati masa-masa tinggal di

Menuntaskan keinginan untuk sekolah di Yogya, aku memutuskan untuk kuliah di Yogya. Kali ini orangtua membolehkan karena memang sudah ada rencana kalau bapak akan pindah tugas ke Solo. Sempat mengalami 2 tahun mondar-mandir Yogya-Jakarta sebelum akhirnya benar-benar pindah ke Solo. Lingkungan baru, orang-orang baru, kebiasaan baru. Tapi kali ini sudah tidak ada rasa takut. Aku memilih menikmatinya. Terkadang memang masih merasa seperti ‘orang hilang’ karena kaburnya identitasku. Namun hal yang bisa kupastikan adalah jangan pernah meragukan kelekatanku pada Palembang sebagai tempatku tumbuh dan menghirup nilai-nilai awal kehidupan, kecintaanku pada Yogya sejak pertama kali menginjakkan kaki di sana, penghargaanku pada Jakarta yang membentukku sedemikian rupa serta kedamaian yang kurasakan di Solo karena di sanalah hal paling berharga dalam hidupku berada, yaitu keluarga. Semua meninggalkan jejak dalam diri dan hidupku, semua adalah rumahku. Bagaimanapun aku sangat beruntung mengingat tidak semua orang punya kesempatan seperti aku

Jika saat ini kau bertanya, “Aslinya mana?”. Dengan bangga aku akan berkata, “Aku orang

kesabaran

apakah kesabaran itu

angin yang sayu bertiup ringan

menggetarkan pucuk daun-daun

tersenyum pilu di atas deru

lonjakan api menjilat kayu

berakhir nanti di antara kerikil berwujud abu?

apakah ia seperti peri

bayangan putih mengelus diri

bergerak mundur setiap tapak

mengkhianati tekad lurus tajam

dan akhirnya begitu saja melenyapkan diri?

“Kesabaran” dalam Sajak-sajak 33

Toety Heraty

Senin, Januari 12, 2009

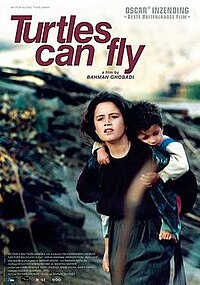

ketika kura-kura itu terbang...

bagaimana melabelkan kata indah pada sesuatu yang begitu menyakitkan dan menyedihkan?

bagaimana melabelkan kata indah pada sesuatu yang begitu menyakitkan dan menyedihkan?terlepas pro kontra kritik mengenai apakah film ini mendukung invasi amerika ke irak atau justru benar-benar menggambarkan sentimen yang sesungguhnya dirasakan warga irak berkaitan dengan kekuasaan saddam husein, jalinan kisah dalam film ini benar-benar indah dah menyentuh hati. toh, siapapun atau apapun yang jadi pemicu, pemrakarsa atau penyebabnya, perang tetaplah menjadi kisah tragis, menyakitkan dan duka bagi korban-korbannya.

berlatar belakang di kampung pengungsian suku kurdi menjelang invasi amerika ke irak, film ini menceritakan bagaimana rupa kehidupan orang-orang di pengungsian yang diliputi keresahan dan ketegangan mengenai kejelasan nasib mereka, penuh tangis dan tawa. berpusat pada satellite (soran ibrahim), seorang bocah (menjelang dewasa) yang memperoleh panggilannya berdasar keahliannya mengutak-atik posisi antena televisi agar bisa menangkap saluran asing untuk memantau perkembangan berita perang bagi penghuni pengungsian. dengan gayanya yang tengil dan sok (segalanya), satellite layaknya matahari pusat galaksi bagi bocah-bocah serta penghuni pengungsian lainnya. bagaimana sikap bossy dan sok berkuasanya saat mengatur bocah-bocah lain dalam pengumpulan selongsong senjata dan ranjau (yang kapan saja bisa meledak) sebagai sumber penghidupan mereka atau saat melakukan tawar menawar harga ranjau dengan seorang 'mister' (seorang pialang ranjau yang sebenarnya orang kurdi juga), begitu pula gaya semaunya dalam menghadapi tetua kampung saat menterjemahkan berita (menjelang) perang di televisi sebagai sandi rahasia dibalik ramalan cuaca. ah, masih tak lepas rasa geliku mengingat polah pashow dan shirkooh, kedua ajudan satellite serta ekspresi jengah-tapi-mau salah satu tetua saat di bawah kendali satllite, siaran televisi terhenti di saluran yang 'haram'. kepolosan, kekonyolan dan kelucuan meniriskan kelamnya hari-hari mereka.

cinta adalah saat bertemu agrin, seorang gadis pengungsi berwajah penuh luka dan duka beserta balita buta misterius yang diasuhnya (riga) dan kakak lelaki yang buntung lengannya akibat ranjau (hengov). devosi dan afeksi yang diberikan satellite ditanggapi dengan dingin oleh sang gadis. upaya bunuh diri atau sikap bertolak belakang agrin yang ditunjukkan pada sang balita asuhannya, terkadang sayang, terkadang 'kejam' tak diriwayatkan dengan jelas sampai menjelang penutup cerita. akhirnya terjawab derita apa yang ditanggung si gadis yang ia cinta. dan satellite pun paham, satu hal yang pasti dalam perang bukanlah kemenangan atau kejayaan bagi satu pihak melainkan luka dan airmata bagi banyak jiwa.

Senin, Januari 05, 2009

Invites Me, Invites Me Not

Sayangnya reaksi yang paling sering saya temui di lingkungan sekitar, undangan yang semestinya merupakan suatu kabar bahagia justru ditanggapi dengan rasa khawatir dan tertekan oleh sang penerima. Mulai dari menyesali kedatangan lembar undangan, meratapi nasib, sedikit rutukan dan keluhan sampai pada fase pandangan mata kosong dan jiwa tertekan memikirkan bagaimana cara memperolehi uang ekstra dalam upaya memenuhi ekspektasi (lebih sering mengarah menjadi suatu tuntutan) sosial berupa pemberian bingkisan atau uang. Suatu tindakan berdasarkan ketulusan dan rasa kebersamaan sosial berkembang menjadi kebiasaan yang mengikat dan berakhir menjadi kewajiban.

Anda tentunya sudah cukup terbiasa dengan catatan tambahan yang lumrah menyertai lembar undangan berupa pemberitahuan ‘Tanpa mengurangi rasa hormat, tidak menerima bingkisan dan rangkaian bunga’ atau kalimat sejenis itu. Pengalaman pribadi mengajarkan betapa bingkisan atau karangan bunga memang cenderung lebih merepotkan daripada pemberian uang, baik bagi pemberi maupun penerima. Namun sulit menutupi keterkejutan saya ketika suatu hari membaca sebuah undangan (untungnya hanya membaca karena bukan ditujukan pada saya) yang di dalamnya tertera pesan pemberitahuan dalam rupa 3 buah gambar. 2 diantaranya berupa gambar kado dan bunga dalam lingkaran yang masing-masing diberi tanda silang dan gambar berikutnya berupa amplop dalam lingkaran. Sudah bisa menebak artinya tanpa perlu kehadiran ahli sandi kan? Sebenarnya maksud yang hendak disampaikan tidak jauh berbeda dari versi pesan tulisan, hanya saja dalam wujud yang lebih praktis, yaitu simbol. Sayangnya justru berkesan kasar buat saya yang cenderung sensitif apabila berurusan dengan kata atau tanda karena lebih terbaca sebagai suatu perintah “Beri saya uang! Pemberian dalam bentuk lain dilarang!”

Tolong jangan artikan sikap dan penilaian saya sebagai manifestasi pribadi yang dingin, kikir, penuh perhitungan ataupun keengganan untuk berbagi dengan sesama. Sungguh suatu hal yang membahagiakan bila bisa memberi, membantu , berperan atau melakukan sesuatu untuk orang lain. Sehingga menjadi suatu kekecewaan ketika sistem yang berkembang dalam masyarakat saat ini justru mengabaikan substansi perayaan pernikahan, yaitu mengumumkan pernikahan serta berbagi kebahagiaan dan mengaburkan makna solidaritas atau kebersamaaan sosial sebenarnya, yaitu memberi tanpa pamrih. Saat luapan afeksi dan ketulusan yang terkandung dalam suatu pemberian hanya dipandang berdasar wujud atau kauntitas fisiknya untuk kemudian dibukukan, diinventarisasi atau bahkan mudah-mudahan tidak dinilai atau dijadikan tolak ukur pemberian (balasan). Begitu pula saat suatu pemberian dilekati harapan memperoleh balasan yang sepadan.

Saya percaya masih banyak pribadi-pribadi mulia yang tidak terjebak gan dalam pola hipokrit seperti itu. Tapi sulit disangkal bahwa realita yang berkembang dalam masyarakat adalah tindakan manasuka tersebut menjadi suatu keharusan yang disertai sanksi sosial. Di daerah tertentu dapat ditemui fakta bahwa pemberian (atau lumrah disebut sumbangan) di acara pesta semacam ini dicatat dengan detil mulai nama pemberi, aitem dan jumlahnya sehingga saat sang pemberi tersebut suatu saat mengadakan hajat maka si penerima harus memberikan sesuai apa yang dulu telah diterimanya dari orang yang bersangkutan. Ironisnya lagi, sepertinya sudah terbentuk aturan baku tak tertulis dalam masyarakat bahwa besarnya pemberian mesti berkorelasi positif dengan strata status, kedudukan atau kemampuan (baca: kaya) sang penyelenggara pesta. Artinya, semakin tinggi kedudukan atau kekayaan maka semakin tinggi pula besaran pemberian. Atau ketika pemberian untuk pesta pernikahan (yang diselenggarakan atas dasar pilihan sadar melalui pemikiran matang sebagai ekspresi kebahagiaan) seringkali lebih diprioritaskan, baik kuantitas maupun urgensinya daripada pemberian untuk orang yang benar-benar membutuhkan (entah bencana, sakit atau meninggal) yang secara logika merupakan peristiwa tidak direncana, tidak diharapkan dan jelas lebih membutuhkan bantuan. Seorang kenalan malah pernah dengan terang-terang berkata (yang sebenarnya dimaksudkan untuk menasihati saya yang masih belum menikah juga), “Jangan khawatir tentang biaya nikah, nanti balik modal dari sumbangannya kok”. Kenyataan yang benar-benar menyedihkan melihat perayaan pernikahan dipandang dan diperlakukan tidak lebih seperti bisnis warung makan selama beberapa jam.

Jangan takut untuk mengundang saya atau menerima undangan saya. Tenang, saya bukan manusia berhati batu. Ini bukan upaya pemboikotan tindakan berbagi, memberi atau menerima dengan orang lain. Bukankah hal tersebut instrumen interaksi yang indah dalam kehidupan manusia? Saya hanya berharap ini bisa jadi bahan renungan yang akan membuka hati dan meluweskan kerangka pemikiran kita untuk bisa bersikap lebih bijak.

Jika di masa yang akan datang Anda berkenan untuk mengundang saya, mohon untuk memaklumi bahwa apapun yang saya berikan untuk Anda adalah buah afeksi, kesungguhan dan perhatian dari lubuk hati yang paling dalam, tanpa mengharap apa-apa (Kalaupun Anda tidak mengundang saya, tidak akan saya jadikan prasangka atau radang dalam hati. Doa dan harapan yang tulus untuk kebahagiaan Anda).

Dan, jika di masa yang akan datang Anda berkenan memenuhi undangan saya, mohon untuk tidak menjadikan hal tersebut sebagai beban karena, dengan segala hormat dan kerendahan hati, yang saya harapkan hanyalah sekedar kesediaan Anda untuk hadir dan berbagi momen penting dalam hidup saya, tanpa mengharap apa-apa.

Scarlett O’Hara, Ksatria dan Putri dalam Menara

Entah bagaimana cara untuk mendeskripsikan keberadaan maupun perannya dalam hidup saya. Dia mungkin pujaan, idola atau sejenisnya meskipun saya bukan jenis orang yang gemar memuja, mengagungkan maupun mengidolakan sesuatu secara berlebihan. Saya lebih memilih cara yang sederhana dan bersahaja untuk mengekspresikannya, bukan dengan tindakan ekstrim apalagi menjadikannya sebagai kebenaran mutlak. Scarlett hanyalah representasi dari wanita yang jauh dari sempurna dan masih banyak figur wanita yang lebih bercitra mulia dibanding dia. Akan tetapi rasa keterkaitan atau keterikatan yang dalam justru terjalin dari sosok manusiawi tersebut. Pada pribadinya saya berkaca, membangun dan memperbaiki diri saya. Seorang wanita yang percaya pada dirinya sendiri, berani, mandiri, penuh semangat dan optimisme, tahu apa yang dia inginkan dan memperjuangkannya tanpa kenal kata menyerah.

Untuk menempatkannya sebagai panutan seutuhnya sepertinya juga berlebihan karena di sisi lain, Scarlett adalah pribadi impulsif, temperamental, oportunis dan sanggup menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang dia inginkan. Obsesinya pada uang, Tara dan Ashley sering mendorongnya melakukan tindakan yang tak sepantasnya. Betapa keangkuhan dan ketidakpeduliannya harus dibayar mahal, kehilangan hal yang benar-benar berharga dalam hidup, putri bungsunya dan cinta tulus suaminya. Dia justru menyia-nyiakan kebahagiaan yang sebenarnya sudah ada dalam genggamannya dengan terus mengejar keterpenuhan secara materi. Namun tidakkah dari sisi negatif atau pengalaman buruk kita semestinya juga bisa menarik pelajaran dan hikmah? Bukan sekedar mencela ataupun menggunjingkannya. Dia tetap sosok yang mengagumkan, memikat sekaligus meledakkan emosi dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Perbedaan dirinya dari idealisasi gambaran ‘putri cantik, baik hati dan lemah lembut yang menanti ksatria untuk menyelamatkan hidupnya’ menyadarkan saya, entah dari kepasrahan atau ketidakpedulian menahun, atas sesuatu yang selama ini terberi dan terinternalisasi sehingga diterima menjadi suatu kebenaran (dan jikalau belahan jiwa saya adalah seorang ksatria dan saya seorang putri, saya tentu saja bukanlah putri yang akan menghabiskan hidup untuk tidur panjang, memanjangkan rambut atau menjalin kain di menara kastil sambil menantikan kedatangan sang penyelamat). Dia menangis, merasa takut, berkeluh kesah dan rapuh di saat menghadapi kesulitan namun dia mampu bangkit dari duka dan keterpurukan menjelma menjadi sosok pemberani dan kuat dalam memperjuangkan hidupnya bukan dengan terus-menerus meratapi nasib, mengharapkan belas kasihan atau mengandalkan pertolongan dari orang (tidak juga dengan kepasrahan absurd ala sinetron). Dan sebagaimana dirinyalah saya berharap semua wanita menjalani hidup, penuh kesadaran, keberanian, penghargaan dan keyakinan pada diri sendiri sehingga tak ada satu menarapun yang akan memenjarakan kita. Hentikan khayalanmu! Lepaskan diri dari penantian akan datangnya ksatria berkuda putih penyelamat hidup sebagaimana dongeng klasik pengantar tidur. Jangan hanya mengharapkan bintang jatuh di pangkuanmu. Karena pilihan dan kesempatan ada di tanganmu. Raih dan perjuangkan impianmu serta hidupmu.

tahun baru

beribu rasa syukur diucapkan

beribu harapan diterbangkan

beribu doa dipanjatkan

semoga yang telah berlalu jadi pelajaran

selamat datang tahun 2009!